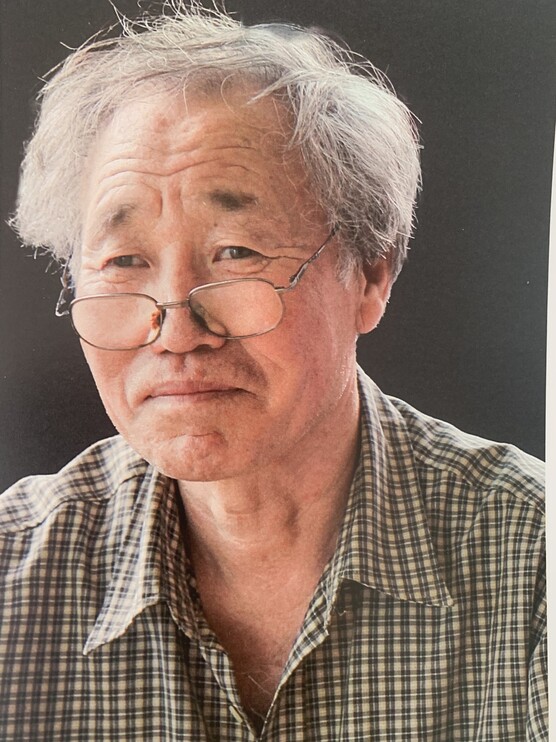

[가신이의 발자취] 김신용 시인을 떠나보내며

고인. 필자 제공 |

14살 때 가족들과 흩어져 무작정 상경

‘양동시편-뼉다귀집’으로 43살에 등단

정규 학교 졸업장 없는 ‘무학의 시인’

지게꾼·막노동·철거반원 등 체험

사실적이면서 세련된 표현으로 시 창작

풀과 약한 벌레들에게도 동질감 느껴

“가난하다는 생각도, 불평도 안 하셨죠

멋지게 사셨으니 잘 사신 거예요”

어떤 사람들은 지난 15일 별세한 김신용 시인을 지게꾼 시인이라고 하고 어떤 사람들은 한국의 장 주네(프랑스 시인)라고 한다. 어둠의 세계에서 건져 올린 삶의 비참함과 그들의 끓어 넘치는 에너지를 시로 표현하여 등단하자마자 한국문학에 충격을 던졌다. 1988년 시 전문 무크지 ‘현대시사상’ 1집에 ‘양동시편-뼉다귀집’ 외 6편을 발표하며 작품 활동을 시작해 그해 시집 ‘버려진 사람들’을 고려원에서 냈다.

뛰어난 시인이었지만 우리 사회가 통상적으로 생각하는 시인과는 많이 다르다. 문학을 전공하지도 않았고, 학교 정규 졸업장도 없는 무학의 삶을 살았다. 1945년 부산에서 난 시인은 14살 무렵 아버지의 사업 실패로 가족들과 흩어졌다. 엄마는 일찍 돌아가셨고 새엄마는 친자식을 데리고 나갔다. 그는 무작정 서울로 상경했다.

처음 바라본 서울에서 무엇을 할 수 있었을까. 먹을 것을 찾아다니며 굶주림 속에서 부랑자, 도시 빈민, 지게꾼, 광원, 철거반원, 노가다꾼으로 살며 그는 끝없이 책을 읽었고 시인이 되었다. 이 경험을 바탕으로 등단작 중 하나인 ‘양동시편 2-뼉다귀집’을 썼다. 대우빌딩 뒤 양동의 슬럼가 풍경은 비참한 모습이지만 반대로 보면 모두 살기 위해 용광로처럼 살아 꿈틀댄다. “지금은 힐튼호텔의 휘황한 불빛이/ 머큐롬처럼 쏟아져 내리고, 포크레인이 환부를 긁어내고/ 거기 균처럼 꿈틀거리던 사람들 뿔뿔이 흩어졌지”만 그는 그 불빛 아래 어두운 곳에서 버려진 사람들에 대해 평생 잊지 않았다.

한국에서 누가 도시 부랑자와 매혈자, 창녀, 마약중독자, 건달, 노가다꾼에 대해 이렇게 생생하게 그려낼 수 있었을까. 그의 경험은 1980~90년대 민중시들이 그랬던 것처럼 가난한 사람을 비난하지도 찬양하지도 않는다. 선악의 이분법을 넘어 표현주의 화가들의 그림처럼 강렬하며 사실적이다. 그가 쓰는 대상은 밑바닥 인생이지만 표현 방식은 아주 세련되었고 그런 아이러니 때문에 시는 끔찍하리만치 곳곳에서 빛난다.

‘개같은 날들의 기록’(2집), ‘몽유 속을 걷다’(3집)에서도 그는 도시 중산층이 자리를 잡기 시작한 서울 한복판에서 지게꾼으로, 일당 인부가 되어 길에 보도블록을 깔며 노동을 이어간다. 그는 한 언론 인터뷰에서 22살쯤 감옥 안에서 얻어맞기는 했지만 먹을 것, 잠잘 걱정을 안 하니 시가 쓰여졌다고 했다. 철학서, 시집, 소설 가리지 않고 썼으며 ‘고백’, ‘기계 앵무새’, ‘새를 아세요?’ 등의 소설집을 냈다. 소설은 그래도 많이 팔려 전셋집을 얻을 때 도움이 되었단다.

천상병시상, 노작문학상 등을 받으며 작품성을 인정받았으나 늘 육체노동을 했고 평생 가난에서 벗어나지 못했다. 학력이 없다고 무시받을 때도 무시하는 사람이 오히려 불쌍하다고 생각했고 가난에 대해 불평하지 않았다. 한번도 가난하다 생각하지 않았다. 옷장, 세탁기도 필요하다고 생각하지 않았다. 그래서 선방처럼 집안을 텅텅 비우는 걸 좋아했다.

고인의 신혼 사진. 결혼식을 따로 하지 않았고 친구 한복을 입고 찍었다고 한다. |

고인(가운데)이 아내(왼쪽 두번째)가 활동한 방송통신대 문학동아리 풀밭동인 회원들과 사진을 찍고 있다. |

고인의 책상. |

그는 수없이 많은 떠돌이 생활을 했지만 자기 집이 없었다. 처음 살림을 차린 서울 대방동 옥탑방과 잠깐 완구점을 한 경기 시흥 그리고 서울 우이동 전세방, 완도의 섬 신지도, 충주 도장골, 양평 용두리, 인천 서래 염전 지대의 섬말, 충주 성서동까지…. 내가 아는 것만 이 정도이다.

떠돌이 생활은 오히려 시의 근원이 되어 시를 가슴속에서 솟아오르게 만들었다. 시집 ‘환상통’과 ‘도장골 시편’을 내며 그의 시 세계는 변화한다. 기존의 가난하고 힘없는 사람들의 삶을 보다 내면화한다. 이사 다니며 농촌 지역에 살게 되자 자신이 바라본 풍경들이 달라진 것이다. 풀과 나무, 약한 벌레들에게 동질감을 느끼고 그것을 연민과 사랑의 힘으로 그려낸다.

가슴 아픈 기억은 2016년쯤, 양평 용두리에 갔을 때다. 벌판에서 바람이 몹시 불어오는 겨울, 형편이 어려울 건 예상했지만 생각보다 더 힘들게 살고 계셨다. 슬레이트 지붕에 커다란 벽돌을 쌓은 집이었을 것이다. 오래된 집이어서 벽에서 찬바람이 새어 들어오고 있었다. 냉기를 막으려고 벽마다 이불을 둘러치고 바닥에도 온통 이불을 깔고 있었다. 노부부가 이불을 뒤집어쓰고 손에 장갑을 끼고 있었다. 내가 돈이 좀 많이 있었더라면, 어디 따듯한 방 한 칸이라도 있다면 얼마나 좋을까.

세월이 지나 김 시인은 충주의 낡은 아파트로 이사했고 암 투병 중이라는 소식을 이복자 사모님과 통화하며 알게 되었다. 김 시인의 안타까운 모습을 보고 나와 김이담 시인이 페북에 글을 올려 병원비를 모았다. 생전 아는 사람은 없었지만 엄청나게 빠른 속도로 작가들과 모르는 분들로부터 입금이 되었다. 그렇게 병원비를 보내줬지만 그 무렵부터 시인은 한달 가까이 곡기를 끊고 죽음을 준비했다. 눈이 내리는 목요일 저녁 충주의료원에서 돌아가셨다는 연락이 왔다.

투병 중인 고인. |

사모님과, 사모님이 가까이 지낸 방송통신대 문학동아리 ‘풀밭동인’ 1기 서너명과 지도교수 심원섭 교수님이 빈소를 지키고 있었다. 세상에 처음 왔을 때처럼 떠날 때도 그는 시인답게 홀로 떠났다. ‘버려진 사람들’과 ‘개같은 날들의 기록’을 완성하며 ‘환상통’을 온몸으로 함께 앓은 시인, 이제 시인은 더 이상 춥지도 배고프지도 않은 나라, 떠돌이 인생을 평화롭게 받아줄 하늘의 왕국으로 영원히 떠났다. 오늘도 쏟아지는 서울의 휘황한 불빛을 보며 하늘에 소리쳐본다.

“선생님 시인으로 행복하게 잘 사셨어요. 버려진 사람들과 함께한 날들은 한국 문학에서 가장 개성적이고 독보적인 작품이 되었어요. 평생 가난하고 힘겹게 살았지만 시인으로 누구도 걸어보지 못한 길을 걸으신 거예요. 이렇게 멋있게 사셨으니 잘 사신 거예요. 시 써줘서 고마워요.”

김성규/시인

[한겨레 후원하기] 시민과 함께 민주주의를

겨울밤 밝히는 민주주의 불빛 ▶스토리 보기

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기