도널드 트럼프 미국 대통령은 ‘그린란드 관세’를 “100% 시행하겠다”고 다시 한번 엄포를 놨지만 유럽연합(EU) 중 ‘문제의 8개국’을 골라내는 조치는 쉽지 않을 전망이다.

‘무역 바주카포’를 만지작 거리고 있는 EU도 시행까지 최장 1년이 걸릴 수 있어 ‘보복’이 과연 효과가 있을지 장담하기 어렵다. 현 시점에서 유력한 대서양 무역분쟁 시나리오는 유럽이 유예했던 930억유로(160조원) 규모의 미국산 제품 관세를 부활시키는 것이란 분석이 나온다. 이밖에 극단적인 선택지로는 유럽내 미군 기지 폐쇄 가능성도 거론된다.

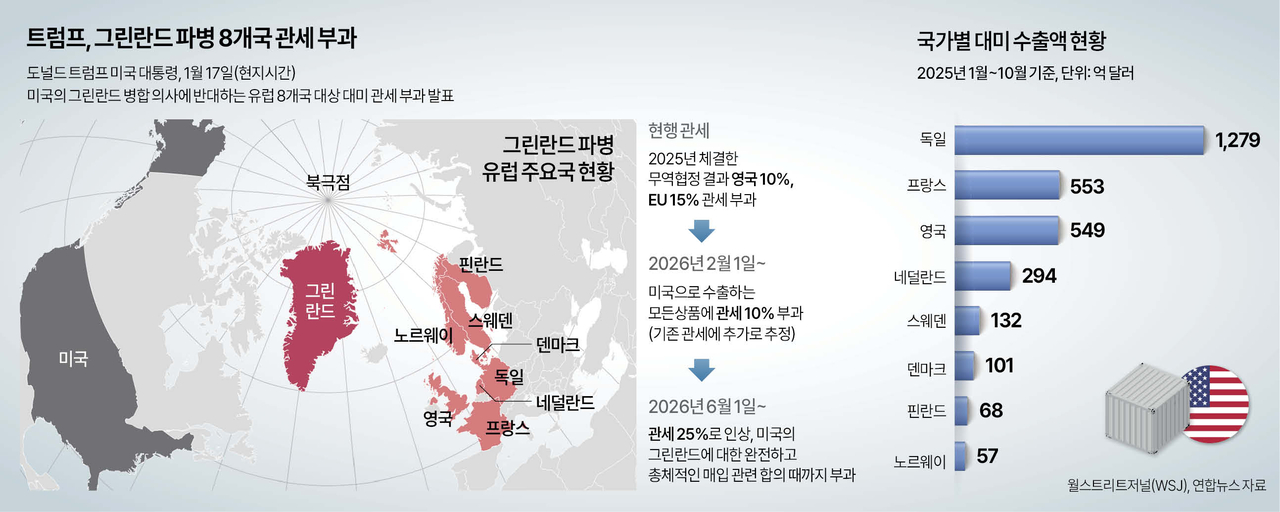

트럼프 미국 대통령은 영국, 프랑스, 독일 등 미국의 그린란드 합병에 반대하는 8개국을 겨냥해 다음달부터 10%, 오는 6월부터 25%의 관세를 예고했다. 19일(현지시간) NBC와의 인터뷰에서 이를 100% 실현하겠다고 천명했고, 그린란드 확보를 위해 무력을 사용할 것이냐는 질문에는 “노 코멘트”라며 여지를 남겼다.

트럼프의 장담에도 불구하고, EU체제에서 8개국에 대해서만 관세를 부과하기는 어렵다는 지적이 나온다. EU는 그 내부에서 국가간 장벽이 없이, 하나의 국가처럼 운영된다. 상품 제조부터 수출에 이르기까지 여러 국가에서 원재료·부품을 조달하고, 부분 생산과 조립 등이 유기적으로 이뤄진다.

자재나 상품의 이동이 빈번하게 이뤄지기 때문에 환적, 내부 재수출 구조를 감안하면 원산지를 EU 내부의 단일국으로 특정하기가 어렵다. 27개 EU 국가 중 트럼프의 심기를 건드린 8개국만 골라내 관세를 때리기는 실무적으로 불가능하다는 평이 나온다. 미국이 끝내 8개국에 대한 관세를 매기더라도, 바로 분쟁 대상이 된다. EU는 관세동맹 체제를 운영하고 있다. EU측에서 단일시장·관세동맹 원칙을 침해했다고 판단하면 세계무역기구(WTO)에 차별관세 위반을 주장하며 제소할 수 있다.

EU가 반격으로 검토중인 ‘무역 바주카포’도 실제 도입은 어려울 것으로 보인다. 정식 명칭이 ‘반(反)강압 대응 수단(Anti-Coercion Instrument, ACI)’인 무역 바주카포는 타국이 EU 국가에 정치적 적대행위를 한 경우, 공격국의 기업을 EU 내부 시장에서 배제하거나 수출 통제를 가하는 등 광범위한 제재를 할 수 있게 규정한 것이다.

이는 도입하더라도 보복 효과를 내기까지 상당한 시일이 소요된다. 영국 일간 가디언에 따르면 유럽연합 집행위원회(EC)가 상대국의 강압 행위 여부를 판단하는 데 최대 4개월을 소모할 수 있고, 상대 국가와의 협상 및 보복 여부 결정에 6개월이 더 소요될 수 있다. 회원국들은 그 후 8~10주 안에 결정을 승인해야 한다. EU 내 일부 국가들만 관세 보복의 대상인 만큼, 무역 바주카포 발동에 동의하지 않는 회원국들도 있을 수 있다. 보복 조치가 실행되려면 회원국 중 다수의 동의가 필요하다. BBC는 이를 감안하면 무역 바주카가 실제 효력을 내기까지 1년이 걸릴 수 있다고 전망했다.

가장 시행 가능성이 높은 대안은 EU가 지난해 미국의 상호관세에 맞서 내놨던 일부 미국산 제품 관세를 부활하는 것이다. EU는 당시 미국산 버번위스키와 항공기, 대두 등에 930억유로(약 159조6000억원) 규모의 관세를 매기는 ‘대응책’을 마련했다. 이후 미국과 무역협상을 시작하면서 이를 유예했으나, 유예기간은 다음달 6일까지다.

본래 유럽의회는 이달 중에 미국과의 무역협정을 비준하고, 협정 내용에 따라 미국산 제품에 대한 관세를 철폐할 예정이었다. 그러나 미국이 8개국에 관세 폭탄을 던지면서, 유럽의회는 이를 비준하지 않겠다고 밝혔다. 이 상태가 유지되면 다음달 7일부터는 미국산 제품에 대한 930억유로 규모의 관세는 부활하게 된다.

월스트리트저널(WSJ)은 유럽이 고려할 수 있는 극단적 선택지로 유럽 전역에 있는 미군기지 사용을 제한하거나 종료하는 것도 있다고 지적했다. 독일 람슈타인 공군 기지에는 1만2000명 이상의 미군과 민간인이 근무하고 있다. 기지 사용이 종료되면 미국은 유럽 대륙에서 미군을 철수시킬 수밖에 없다.

이는 사실상 북대서양조약기구(NATO·나토)의 분열을 뜻하는 것이다. WSJ은 이같은 대응은 긴장을 급격히 고조시키고 트럼프 대통령이 유럽대륙에서 미군을 철수하도록 부추길수 있어 미국과 유럽 모두가 원치않는 시나리오라고 평가했다. 도현정 기자