기업들은 여전히 정부 지원금, 주식·채권 발행보다 은행 대출을 선호하는 것으로 나타났다. 사진은 한 시중은행 기업대출 창구 [뉴시스] |

[헤럴드경제=정호원 기자] 국내 매출 상위 1000대 기업 중 절반이 자금 조달 방법으로 은행 대출을 꼽은 것으로 나타났다. 한국 경제 성장의 밑거름 역할을 할 생산적 금융이 안착되기 위해서는 은행권의 적극적인 참여가 절대적이라는 평가가 나온다. 특히 안정적인 경영을 위해 기업들은 최소 3~5년 이상의 중장기 자금 확보를 희망하는 것으로 나타났다.

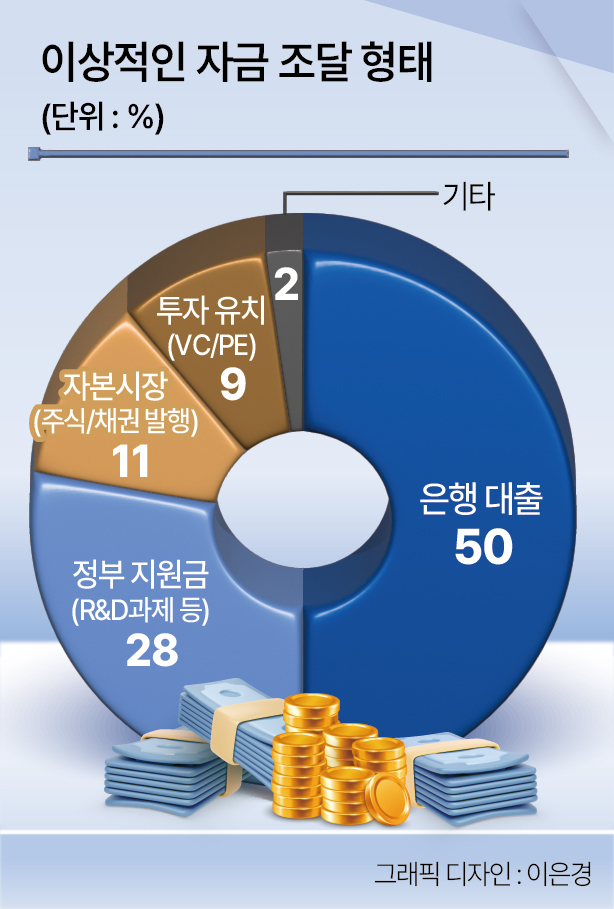

▶대기업은 ‘은행 대출’, 영세 기업은 ‘정부 지원’ 선호 뚜렷 = 14일 헤럴드경제가 모노리서치에 의뢰해 국내 매출 상위 1000대 기업을 대상으로 조사한 결과, ‘가장 이상적인 자금조달 형태’로 응답 기업의 50%가 ‘은행 대출’을 꼽았다. 이어 정부 지원금(28%), 주식·채권 발행 등 자본시장(11%), VC/PE 투자 유치(9%) 순이었다.

업종별로는 석유/화학(85.7%), 건축/건설(71.4%), 에너지/자원(66.7%) 분야에서 은행 대출 선호도가 압도적으로 높았다. 매출 규모별로도 1조원 이상 대기업의 65.9%가 은행 대출을 선호했지만, 매출 1000억원 미만 사업체는 71.4%가 ‘정부 지원금’을 가장 이상적인 수단으로 꼽아 대조를 이뤘다.

이러한 경향은 고용 규모와도 맞물렸다. 종사자 50인 이상 모든 구간(300인 미만·1000인 미만·1000인 초과)의 사업체는 은행 대출을 1순위로 꼽았으나, 50인 이하 소기업에서는 정부 지원금이 이상적이라는 답변이 절반(50%)에 달해 자금 조달의 정부 의존도가 높은 현 상황을 뒷받침했다.

이에 따라 기업 규모가 작을수록 금융권 대출보다는 정부의 직접적인 지원에 의존하는 경향이 뚜렷해, 기업 규모에 따른 맞춤형 금융 정책이 필요하다는 지적이 나온다.

▶50인 이하 소기업, 필요 자금 절반도 못 채워 = 자금 조달의 ‘질’ 측면에서도 기업 규모에 따른 뚜렷한 양극화가 확인됐다. 조사 결과, 전체 응답 기업의 49%가 필요 자금의 70~90%를 충족하고 있다고 답했다. 특히 종사자 50인 이상인 기업체는 모든 구간에서 70% 이상이 필요자금의 70% 이상을 확보하며 비교적 원활한 조달 상황을 보였다.

반면 고용 인원 50인 미만 소기업은 사정이 달랐다. 이들 중 절반에 가까운 50%가 ‘필요 자금의 50% 미만’을 확보하는 데 그쳤다. 사실상 정상적인 사업 운영이 어려운 수준의 심각한 자금난을 겪고 있는 셈이다.

▶“중장기 안정적 자금 필요”…지분투자는 ‘10년 이상’ 수요도 = 자금 공급 방식과 무관하게 기업들이 가장 희망하는 지원 기간은 ‘3~5년(최다 응답)’이었다. 이는 기업들이 단기 처방보다는 중장기적인 안정적 자금 확보를 중시하고 있음을 시사한다.

지원 방식별 희망 기간을 살펴보면 ▷정책대출 3~5년(40%) ▷프로젝트금융 3~5년(50%) ▷지분투자 3~5년(45%) ▷정책펀드 3~5년(42%) 등이었다. 특히 지분투자의 경우 10년 초과 장기 지원을 원하는 응답이 13%로 다른 방식보다 높게 나타나, 투자 회수 기간에 대한 긴 호흡이 필요한 것으로 분석됐다.

업종별로는 제조업(47.3%)과 건설업(57.1%), 물류해운/조선(60.0%)이 3~5년의 중단기 지원을 선호한 반면, 전기·전자/반도체(36.4%)와 석유/화학(42.9%), 에너지/자원·광물(33.3%)은 5~7년의 더 긴 시기의 지원이 필요하다고 답했다.

전문가는 기업 현장의 실질적 수요와 정부 지원안 사이에 이른바 ‘공급 미스매치’가 발생할 수 있다는 점을 지적했다. 허준영 서강대 경제학부 교수는 “정부가 올해 30조원 규모의 국민성장펀드를 조성하며 대출지원(10조원)과 지분투자(직접 3조원·간접7조원), 보증 등 기타(10조원)를 배정했지만, 지원 대상이 AI·반도체·모빌리티·바이오헬스 등 자본 집약적 분야에 쏠려 있어 대기업 위주로 흘러갈 가능성이 크다”고 분석했다.

대외 리스크 등 대응력을 고려한 차별화된 지원책도 제안했다. 허 교수는 “대기업은 현금 보유력과 대관 능력을 바탕으로 관세 정책 등 글로벌 리스크에 대응할 체력이 있지만, 중견·중소기업은 자금난과 직결되는 타격에 훨씬 취약하다”며 “정부는 기업 규모로 칸막이를 치기보다 일정 비율의 ‘쿼터(배정분)’를 두어 작지만 유망한 기업들을 발굴해야 하며 이를 정확히 선별할 전문 심사 인력의 확충도 시급하다”고 강조했다.